Es kommt darauf an, Raum nicht nur als berechenbare Größe zu verstehen, sondern als lebendigen Raum. Die Stadt als Ausdruck von Schönheit ist keine rückwärtsgewandte Romantik, sondern künftige Urbanistik.

Seit jeher versteht sich der Mensch als das vernünftige und gemeinschaftliche Lebewesen. Dass er nur existiert, sofern er wohnt, vergisst er zuweilen, genauso wie die Tatsache, dass er sterblich ist. Wohnen heißt, sich als Sterblicher auf der Erde aufhalten und dabei möglichst zufrieden sein. Die tätige Äußerung des so verstandenen Wohnens als Grundeigenschaft des Menschseins ist das Bauen. Wohnend baut der Mensch die Erde als Land und Acker; er pflegt sie und hilft ihr bei ihrem natürlichen Wachsen. Darüber hinaus baut er Häuser und Tempel, Straßen und Brücken. Der Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er wohnt, und zwar in der Weise dieses zwiefachen Bauens.

Anders als im Bezug zur Erde als Natur, die schon vor dem Menschen da war, ist der Mensch als Bauender im zweiten Sinn Hersteller. Er bringt Neues hervor, tritt frei über sich hinaus ins Offene der Zeit und des Raums. Um in diesem Offenen zu bestehen, um gleichsam Boden unter die Füße zu bekommen, muss er auf der Erde Grund legen. Die Grundlegung ist der erste unausweichliche Schritt bei jedem Bauen. Sie geschieht so, dass der Erde die gebührende Achtung erwiesen wird, indem die Lage des Bauwerks, die Höhe und das Relief des Bodens, die Formen der Umgebung, die klimatischen Verhältnisse, die Entfernung zu Wasserquellen, zum Meer oder Fluss berücksichtigt werden. Dass dabei der Himmel, die Bewegung der Sonne sowie des Morgen- und Abendsterns eine entscheidende Rolle spielten, ist beispielsweise dem Verfahren zu entnehmen, durch das bei den Römern die erste Orientierung im Raum geschah. Das Ganze des Himmels wurde in vier qualitativ verschiedene Teile gesondert, welche den Weltgegenden entsprachen, und zwar dadurch, dass die anhand des Laufs der Sonne festgelegte Ost-West Linie durch senkrechte Nord-Süd-Linien geschnitten wurden. Daraus entstand das erste Koordinationsschema in dem bis dahin grenz- und richtungslosen Raum.

So wurde durch die Bestimmung gesonderter Orte und der sie verbindenden Wege der offene Raum eingegrenzt und zum Wohnraum gemacht. Der Raum wird zum Ort. „Ort“ meint eigentlich die Spitze eines an der Erdoberfläche festgelegten Punktes, von dem alle Bewegungsrichtungen ausgehen und auf den sie bezogen bleiben. Eben das ist die ursprüngliche Bedeutung des Wortes „Stadt“. Das Althochdeutsche „Stat“ ist grundsätzlich räumlich gedacht und bedeutet „Ort“, „Stätte“, „Stelle“. Erst im 12. Jahrhundert wird der Ausdruck auch in seiner heute üblichen Weise als Rechtsbegriff verwendet.

Es kommt darauf an, Raum nicht nur als homogenen, mathematisch strukturierten, vollständig berechenbaren physikalischen Parameter zu verstehen. Der Raum, von dem hier die Rede ist, ist ein bewegter, dynamischer, im buchstäblichen Sinne lebendiger Raum, der sich schon dem bloßen Schauen entzieht, mehr noch dem akribischen Messen und Rechnen. Er erschließt sich nur dem einfühlsamen Erleben.

Bestimmt wird der Raum zwar durch die erste Orientierung, in der Folge dann tatsächlich durch seine Vermessung, durch Grundrisse. Doch die darauf sich gründenden Bauten, Wege und Plätze sowie deren Verhältnisse zueinander geben ihm gleichsam eine besondere Gestimmtheit. Städte sind durch ihre je eigene Stimmung charakterisiert; eben darin besteht ihre Einzigartigkeit. Die in Paris herrschende Stimmung ist eine andere als die in Wien, die in Prag ist anders als die in Barcelona. „Stimmung“ ist dabei weder als etwas Subjektives zu verstehen, das nur das Affektive im Menschen betrifft, noch als etwas Objektives, unabhängig von der Wahrnehmung Bestehendes. Vielmehr sind in der die Stimmung wesentlich kennzeichnenden Wechselwirkung die Bewohner einer Stadt mit dem gestalteten Stadtraum verbunden. Wie deren seelische Verfassung den Charakter des Raums bestimmt, so wirkt umgekehrt der Raum durch seine vielfältigen Richtungen, Krümmungen, Wölbungen, Höhlungen, durch seine bedrückende Enge oder seine großzügige Weite bestimmend und prägend auf ihr Gemüt.

Keine Stadt ist bloße Summe ihrer Gebäude, Straßen und Plätze, sondern zunächst Gemeinschaft der sie bewohnenden Menschen. Die Stadt ist die Einheit ihrer Einwohner und des zum Wohn- und Lebensort gebauten Raums. Genauer: Eine Stadt und ihre Bauten prägen die Stimmung, durch welche die Menschen miteinander vereint sind und in Kommunikation treten. Die Stadt ist also nicht in erster Linie das Gehäuse eines Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsverbundes, sondern ein Kunstwerk. Eine irdische, aber stets den Himmel abspiegelnde Mitte einer vom Göttlichen gefügten und gehaltenen geschichtlichen Welt. Gelungene Gebäude, Plätze und Straßen strahlen. Sie ziehen an, laden ein. Sie sind nicht bloß zum Anschauen geschaffen. Sie müssen durchschritten werden - so wie die ganze Stadt ein Raum zum Flanieren ist. Im besten Falle vermittelt urbane Schönheit den Stadtbewohnern Stolz, Ruhe, Freude. Die Kathedralen, Rathäuser, Plätze, Friedhöfe, Theater und Museen einer Stadt verbinden zugleich das Überzeitliche mit dem Sterblichen, die Lebendigen mit den Gestorbenen. Sie sind monumental im ursprünglichen Wortsinn: Denkmale der Erinnerung. Und sie sind Schauplätze des Gegenwärtigen, des Ereignishaften. Sie halten alles zusammen, über Jahrhunderte hinweg.

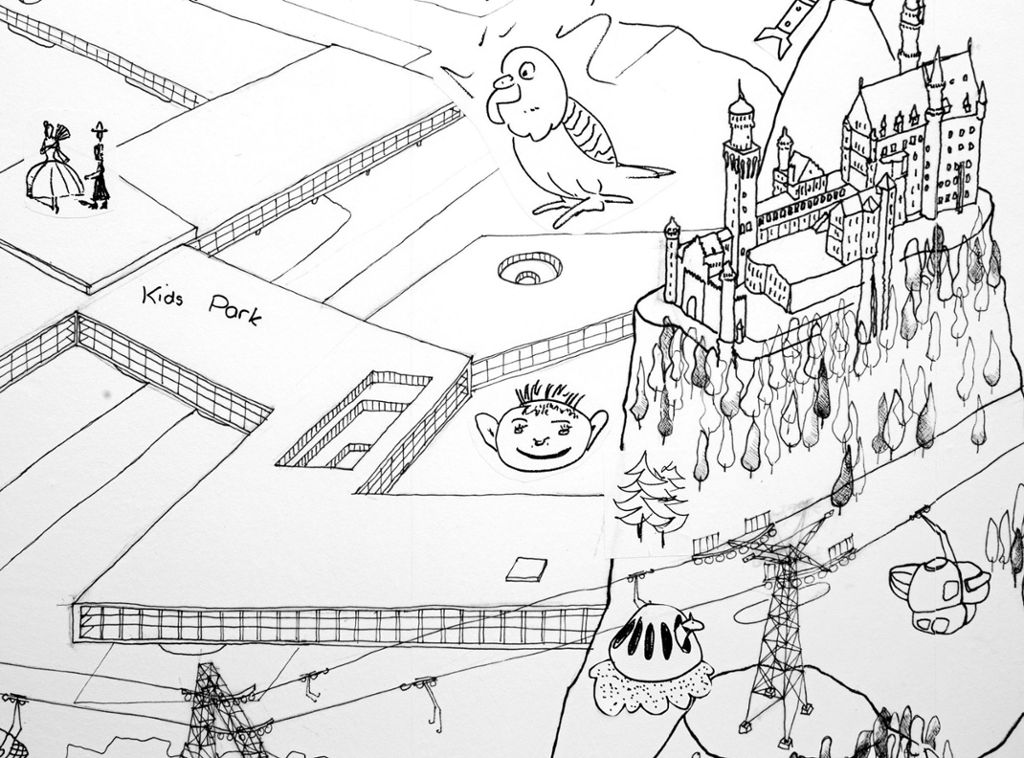

Die so verstandene Stadt befriedigt das elementare Bedürfnis des Menschen nach Zuflucht vor dem schlechthin Offenen, nach Schutz und Geborgenheit. Jeder Bau fängt damit an, dass aus dem grenzenlos erscheinenden Raum ein bestimmter Ort herausgelöst und festgelegt wird. Dann werden durch die Baukunst diese Orte ins Gleichgewicht gebracht, in eine in sich stimmige und geschlossene Gestalt. Am besten lässt sich das am Bau einer Kirche erkennen, zumindest jener Kirchen, die historisch das Zentrum städtischer Ansiedlungen bildeten. Die Mitte dieser Sakralräume ist die Erde, ihre vier Teile sind die Weltrichtungen. Der nach Osten gerichtete Altar ist das Paradies, der Ort des aufgehenden Lichts, der Glanz der Ewigkeit. Ihm entgegengesetzt der Westen, der Sonnenuntergang: in räumlich-theologischer Analogie die in Finsternis versinkende Zeitlichkeit. Modellhaft steht so die Kirche für eine sinngebende Gliederung des eigentlich leeren Raums: als Keimzelle der Stadt, welche ihrerseits die Leere mit Strukturen und Funktionen, mit Zonen unterschiedlicher Tätigkeiten und Bedürfnisbefriedigungen, mit Hierarchien „besserer“ und „schlechterer“ Wohnviertel füllt.

Die Stadt selbst ist ihrer Idee nach nichts anderes als ein Haus im Großen, freilich wesentlich unterschieden von den einzelnen Häusern, aus denen sie besteht. Und doch kehrt sie sich nie ganz vom ursprünglichen grenzenlosen Raum ab, schließt ihn nie völlig aus. Das Spiegelbild dieses offenen Raums, sein Vertreter innerhalb des umbauten und gestalteten Stadtraums ist der Platz.

„Platz“ kommt vom griechischen Wort „platos“, das wörtlich übersetzt „sich dehnende Breite“ oder „Weite“ bedeutet. Demgemäß ist der Platz ein Ort, wo der gestaltete und begrenzte Raum wieder seine ursprüngliche Offenheit freilegt. Der Platz kann, wie die Piazza del Plebiscito in Neapel, an drei Seiten geschlossen und an der vierten zum Herrscherpalast und dem dahinter sich weitenden Meer hin offen sein: eine gelungene Raum-Inszenierung der Macht und zugleich der hinter ihr stehenden Sehnsucht nach Beherrschung immer weiterer Räume. Das Kapitol in Rom, jener Zentralhügel des Imperiums mit den später von Michelangelo entworfenen, hohen und würdevollen Freitreppen, scheint in unübertrefflicher Erhabenheit, in vollkommener Ausgewogenheit zu ruhen und einfach da zu sein. Oder wie der gewaltige Domplatz in Bamberg von oben her die ganze unten liegende Stadt zu bewachen.

Stets wird das Offene eines solchen Platzes durch die umschließenden Bauten im Gleichgewicht gehalten und verschleiert. Nur in dieser gezähmten, von urbaner Geschlossenheit gerahmten Form entfaltet das Offene städtischer Plätze seine unwiderstehliche Wirkung, zieht Bewohner wie Besucher an, definiert die Plätze als Orte der Versammlung, der Feste, des wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Austauschs. Die antike Agora, das Vorbild urbaner Plätze und Platzwirkungen, war Marktplatz, Diskussionsstätte und Repräsentationsort gleichermaßen, ein Schau- und Bildungsplatz kollektiver städtischer Identität.

Eine Deutung der Stadt als Kunstwerk klingt freilich - nicht erst heute - nach wirklichkeitsfremder Schwärmerei. Schon die Römer haben durch den zielstrebigen Bau gewaltiger Straßennetze sich des freien Raums bemächtigt, das Offene zur mess- und berechenbaren Ausdehnung verwandelt, die Stadt gleichsam gedehnt in die Weite des Raums und umgekehrt als Knotenpunkt des Verkehrs definiert. Fast alle bedeutsamen Städte Europas sind dadurch geprägt, bis hin zu ihrer heutigen Zergliederung und Zerstückelung durch Verkehrswege. Um die Wende zum 16. Jahrhundert vollzog sich ein weiterer Paradigmenwechsel zur frühneuzeitlichen Stadtplanung, in der hygienische und ordnungssystematische Gesichtspunkte bestimmend wurden. Die Industrialisierung mit ihrem explosionsartigen Einwohnerzuwachs tat und tut ein Weiteres. Zusammen mit der Motorisierung und dem Siegeszug des Individualverkehrs ließ sie die alten Städte Europas ihr Gesicht, ihre Komposition verlieren. In den heutigen Schwellenländern macht sie aus vielen Städten unübersichtliche Konglomerate. Die wirtschaftliche und verkehrstechnische Funktionalisierung urbaner Räume hat das moderne Verständnis von Stadt grundlegend verändert. Gerade diese Entwicklung führt indes zu einer postmodernen Rückbesinnung auf die Stadt als Kunstwerk, ja als Ausdruck von Schönheit. Weit entfernt von fortschrittsfeindlicher oder nostalgischer Romantik liegt darin die Anforderung an die künftiger Urbanistik.

Damir Barbarić ist Professor für Philosophie an der Universität Zagreb. Gastprofessuren führten ihn unter anderem nach Tübingen und Wien sowie nach Großbritannien.

Am kommenden Freitag, 15. Juli, hält Damir Barbarić im Rahmen der Esslinger Ausstellung „Good Space - politische, ästhetische und urbane Räume“ einen Vortrag zum Thema „Macht und Schönheit im Städtebau“. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Villa Merkel. Der Beitrag ist eine gekürzte und redigierte Fassung des Vortrags.